「打ち上げは中華料理の店予約したよ」

そう聞いたのはライブ本番から2週間前。なんでも某飲食店レビューサイトで高評価を得ているらしく料理も良ければ接客も良いとのこと。年に2、3回しかライブ活動をしない我々のバンドはライブ納めを迎えようとしていた。

中華料理は好きだ。あっつあつの小籠包を一気に口に含み「あふいあふい(熱い熱い)」と声にならない声を出しながら手元のジョッキを口に運ぶ。口の中いっぱいに広がった小籠包の肉汁がビールによって胃袋に流し込まれる。その時ののど越しは最高だ。今年最後のライブも楽しみだったが、そこに打ち上げという楽しみも加わり小学校の頃の遠足のように当日を心待ちにしていた。

***

ライブは滞りなく終わった。大きなトラブルもなく楽しんで演奏できた。次のライブは半年後くらい。しばらく練習から解放される清々しさの中打ち上げ会場へと向かった。場所は繁華街の一角にあるビルの8階。ライブ後なのでお腹もペコペコ。飲み会らしい飲み会も久しぶりだった。エレベーターの上昇につれて期待も高まる。

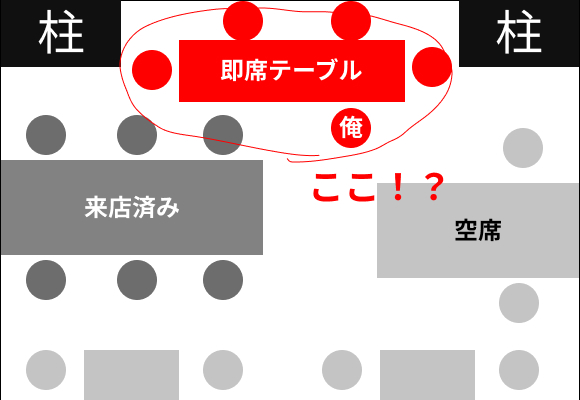

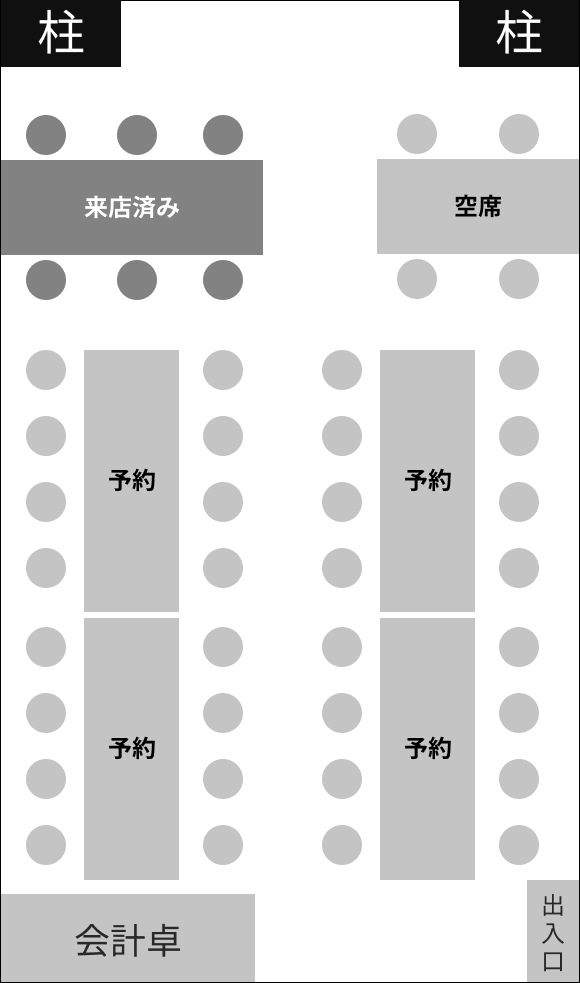

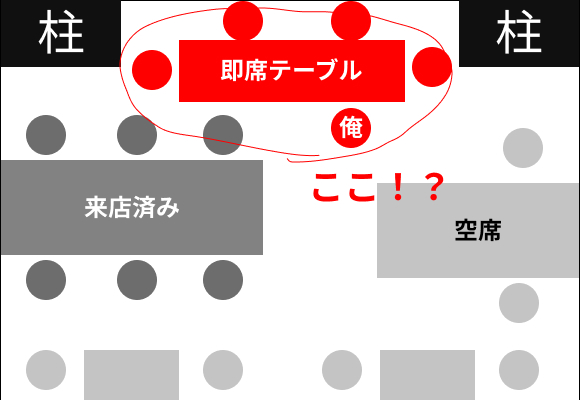

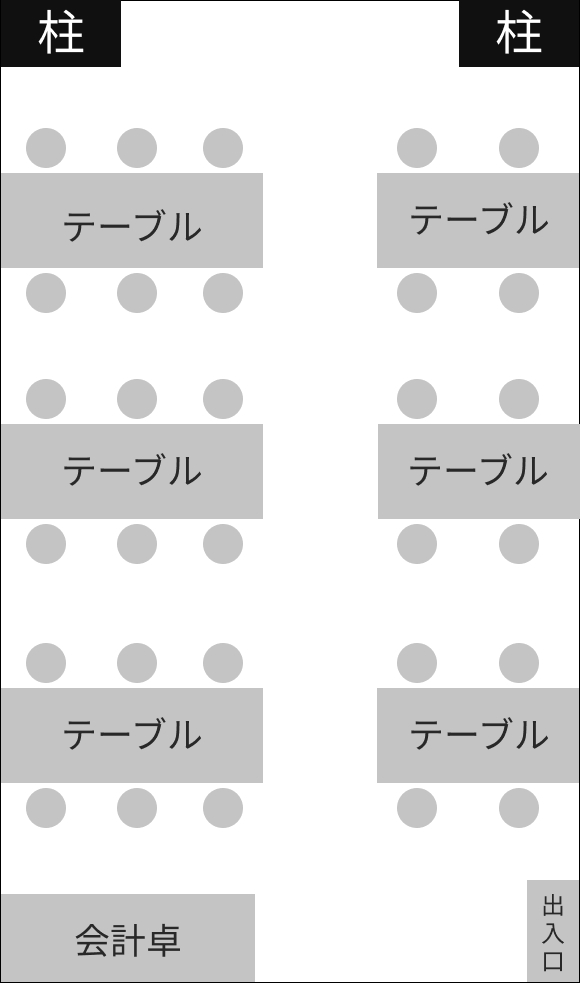

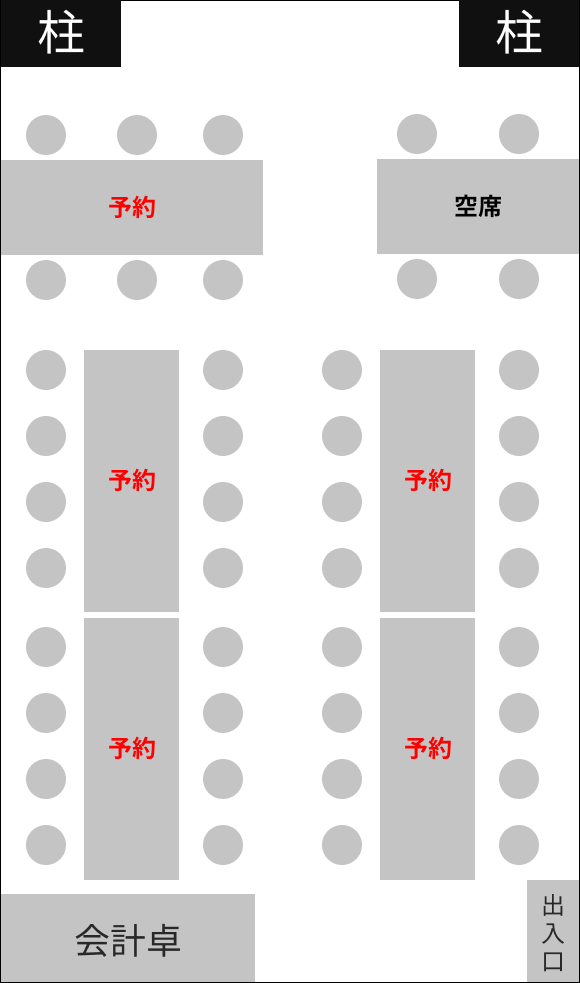

店内の間取りはこんな感じ。少し席が詰まっている感じがするが、飲食店は年末の繁忙期だ。少しくらいは目をつむって楽しもうじゃないか。時間は18時。来客は1組だけだったがほとんど予約席となっている。どうやら満席らしい。予約しておいて良かった。我々5人組はどこのテーブルだろうと店員さんを待つ。

「ただいま席を準備しますのでお待ちください」

そう言った店員さんがいそいそとホールと厨房を出入りしている。既に忙しそうだ。いろいろと予約の準備もあるのだろう。会計卓に張られていた中国語のポスターを眺めながら案内を待つ。

「お待たせしました。こちらになります」

上の間取りから見てわかる通り手前のテーブルが予約席となっている。これらのどこかのテーブルが我々の席だろうと予想していたが、全く違った。

…え?

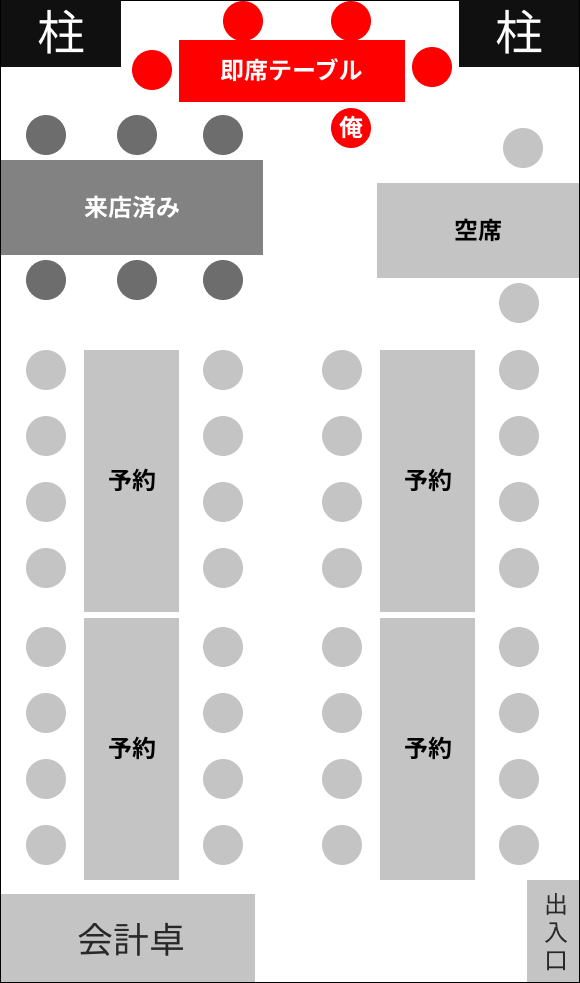

予想だにしない展開だ。手前にある予約席は我々のテーブルではなかった。そして我々に用意されたのは奥の方に即席で作られただろう細長いテーブルだ。5人中4人が壁とテーブルの間にあるわずかな隙間に置かれたイスに狭苦しく座り、恰幅の良い俺は隣のテーブルの視線が気になる位置に座った。

この図で伝わるかどうかわからないが、左端に座る人物の声は全然聞こえない距離だ。左側に座る2人と他3人がそれぞれ話す構図になっている。こうなるのであれば後ろに空いている席を使わせてほしいと思っていたが、しばらして後ろの空席も埋まってしまった。即席で作られたテーブルには他のテーブルにあるようなテーブルクロスもおしぼりも無かった。

これが当日急に押しかけて「どうしてもこの店で食べたいんです。狭くてもいいから5人でなんとか通してください」と拝み倒してお店側が渋々用意したんだったらこの状況は仕方がないと諦めがつくだろう。

もしくは日本が階級社会で我々が通されたのは下層民用のテーブルで、ほかのテーブルは貴族のみが座ることのできるテーブルというならわかる。

この店と我々にあらかじめ確執があり、店からの何かしらの意趣返しとも考えたが正真正銘初めて来るお店だ。なんの関係性も無い。

ではなぜ?そんな無理無理即席テーブルに押し込まれるくらいなら2週間前に予約した時点で断ってくれていいのだ。こちらとしても絶対にこの店でなければならない理由はない。なんならその店周辺は繁華街だし当日でも探せば5人で普通に座れる店くらいあっただろう。他のメンバーも口には出さないが、この「なぜ?」という感情が言葉の裏に含まれているのを感じる。提供される料理は確かに某レビューサイトで高評価になるのも頷ける味だと思う。ただ、料理とはそれ自体の味はもちろんだが、提供される状況や環境に応じて味わえるかどうかが変わってくると思う。

正直頭の中が疑問で埋め尽くされ、全然心から味わう気にならなかった。時間が経つと予約席も団体で全て埋まり、店内の喧騒で余計会話が滞り、モヤモヤしながら打ち上げは終了したのだった。

***

人間というのは辻褄を合わせたがる人間だ。ミステリー小説と現実の違いは、過去の道筋が伏線となって現在があるわけではないということだ。現在の状況に合わせて自分自身が過去の事象を伏線として結び付けているだけだ。よく「この過去の出来事を乗り越えたから私は強くなれた」とか聞くけど、実際はそうじゃない。現在の強くなった自分が現在地点の目線から過去の出来事を結び付けて辻褄を合わせているだけなのだ。

突然何が言いたいのか。要するに人間は過去にあった嫌な出来事を現在の視点から良い出来事として辻褄を合わせられるということだ。これを自分に当てはめて試していきたい。前述した文章はあくまでこちら側の視点で描かれている。店側の視点でそうしなければならなかった状況を想像すれば良い出来事に転換できるのではないか。それではやってみよう。

——————————————–

中華料理屋の年末協奏曲

著:たちかわゆたか

※この物語はフィクションです

パソコンのスクリーンに映し出された収支表。月毎の売り上げは赤い文字が並んでいる。今月も赤なら店の存続も危ういかもしれない。中華若葉の店長である木下はそれらを眺めながら深い溜め息を吐き出す。スクリーンに反射して彼の暗い表情と若白髪交じりの短髪が映し出される。

中華若葉は今月でオープンから半年が経とうとしている。それまでとあるホテルの厨房でシェフをやっていた木下は一念発起して中華料理店をはじめた。30歳までに自分の店を持つことは小さいころからの夢だったため、準備に準備を重ねて迎えたオープン当日は感極まって泣いてしまったものだ。

「店長、21日に5名様で予約入りましたよ!」

そう言いながら店員の篠原は木下のいるバックヤードへ入ってきた。彼女は調理学校時代からの友人で店をオープンする話をしたときに「私も一緒にやりたい!」と勤めているレストランを辞めて中華若葉へ来てくれた頼もしいスタッフだ。

「ありがとう篠原君。この調子で予約が埋まってくれたら気が楽なんだけどなぁ」

木下は一度振り返り木下へ礼を言うと再びパソコンへと目線を向けた。12月は忘年会シーズンであり飲食店は繁忙期に入る。近くにビジネス街があるため平日の予約は順調に入っていったが、肝心の土日の予約が少ない状況だった。特に今年は21日、22日はクリスマス前の休日でもっと予約が入るだろうと思っていたが、予想に反して少ない。5名の予約は確かに嬉しいのだが、まだまだ足りない。

「5名の予約が入ったんだからこの調子で100人くらい予約来ちゃいますかね!っていうか絶対来ますよね!店長の中華料理絶品ですもん!一度来たらこの味絶対忘れられないし!」

木下の暗い気持ちが表情に表れてたのだろうか。篠原が気遣って声をかけてきた。彼女は彼と同い年の30歳だが、口調や雰囲気がまだまだ若々しい。

「この店は狭いから入っても30名くらいだよ。でも、篠原君は昔っから俺の料理を気に入ってくれるよな。俺も作り甲斐があるよ。ところで池田はまだ来てないのか」

池田は先月から中華若葉に入ってくれたシェフだ。少しおどおどして頼りないところもあるが、テキパキと料理を作ってくれるため大変ありがたい存在だ。

「池田君はもう厨房入ってると思いますよ!さぁ店長もパソコンなんか見てないで行きましょうよ!」

ディスプレイの時計は16時を示していた。木下は売上管理のソフトを閉じてパソコンをスタンバイに切り替える。二人で部屋を出ようとすると厨房にいるはずの池田が暗い表情でバックヤードへ入ってきた。

「店長、あの、オーナーさんがいらっしゃってます」

池田の後ろに不敵な笑みを浮かべて立っていたのは中華若葉のオーナー黒川だ。真っ黒なスーツの袖から趣味の悪い金色の腕時計を覗かせている。ポマードで固められたオールバックが艶めいおり、顔には作り笑いを長年している証であろうほうれい線がくっきりと表れていた。

木下が自分の店を持とうと準備をしている時に「ぜひ開業資金を援助したい」と声をかけてきたのが彼だった。彼は投資家として様々な会社に出資しており、飲食店の実績も豊富だった。なにより彼の「若者の夢を応援したい」という熱心な語り口に感銘を受け、二つ返事で了承してしまった。彼は飲食店の経営についても熟知しており、様々なノウハウを木下に説くと、料理の腕は一流だが経営については無知だった木下は黒川のことを信用しきってしまった。そしてついには出資だけではなくオーナーとして経営も任せてしまったのだ。木下がそれを過ちだと気づいたのはオープン後だった。

「黒川さん、お世話になってます。今日は特にお約束は無かったかと思いますが……」

木下は立ち上がると彼に挨拶をする。突然の訪問はまず間違いなく売り上げ不振のことだろうと気が重くなる。開店前は「はじめのうちは赤字は続くもの」とか「私は口を出さないから好きにチャレンジしてくれ」とか言っていたが、いざ始まってみると彼の言葉は全て「売上」の2文字に集約された。

「木下さん、どうも調子はいかがでしょうか。ビジネスの話をしに来ましたよ」

黒川はそう言うと木下の前にあるイスに腰かけた。

「俺はオーナーと話すから篠原君と池田君で準備に取り掛かってくれ」

木下がそう言うと篠原と池田はバックヤードをそそくさと出て行った。彼は改めてイスに座ると黒川の方へ向いた。

「突然の訪問は困りますって何度も言ってるじゃないですか。今日はどういったご用件ですか」

「おやおや、オーナーの私がお店に顔を出すのに店長の許可がいるとは思えませんねぇ。それに売上が芳しくないお店を心配してやってくるのは当然のことでしょう。それで、今月の売り上げ予想を教えてください」

黒川はにこやかにそう言うと木下の目を覗き込んだ。木下はとっさに目線をそらすと、改めてパソコンの売り上げ管理ソフトを起動させた。

「私も本当はこんなに売上がどうとか言いたくないんですよねぇ。ただ、こちらも慈善事業で出資したわけじゃないし、オーナーも任されちゃいましたから何とかしたいと思っていましてねぇ」

ソフトの起動を待つ間に黒川が言った。彼の言うことはもっともなのかもしれないが、ねちっこい言い方がどうしても胡散臭く感じてしまう。ソフトが立ち上がると木下は表示された売上予測を読み上げた。それを聞いた黒川はあからさまに眉間にしわを寄せた。

「ん~。そうですねぇ。12月というのは飲食店にとって一番売上をあげなければいけない月なのはわかりますね。今月が年間のピークになっている必要があるんですよ。この売上予想がピークだとしたら全く利益になっていないことがわかりますか。利益が上がらないとビルの家賃も材料の仕入れも雇うスタッフの人件費も払えないんですよ。何か言いたいことはありますか」

木下は何も言えず黙ってしまった。黒川の言うことはもっともだが、こちらとしても店長として一生懸命店を回している。何もしていないわけではないのに一方的に責められるのは納得がいかなかった。黒川は彼の言葉を待たずに続ける。

「そうは言ってもこの状況まで何も具体的な施策を提示できなかったのはオーナーである私の責任でしてねぇ。今日は具体策、持ってきましたよ」

黒川はそう言うと資料を渡してきた。資料の1枚目はホールの間取り図だった。

「現在のレイアウトはこちらですね。6人席と4人席が並んでいる形式ですね。合わせて30名までお客さんが入ります。よろしいですね」

急に間取りの説明を始められたことに木下は戸惑う。どんな具体策なのだろうか。そう思いながら次のページをめくる。

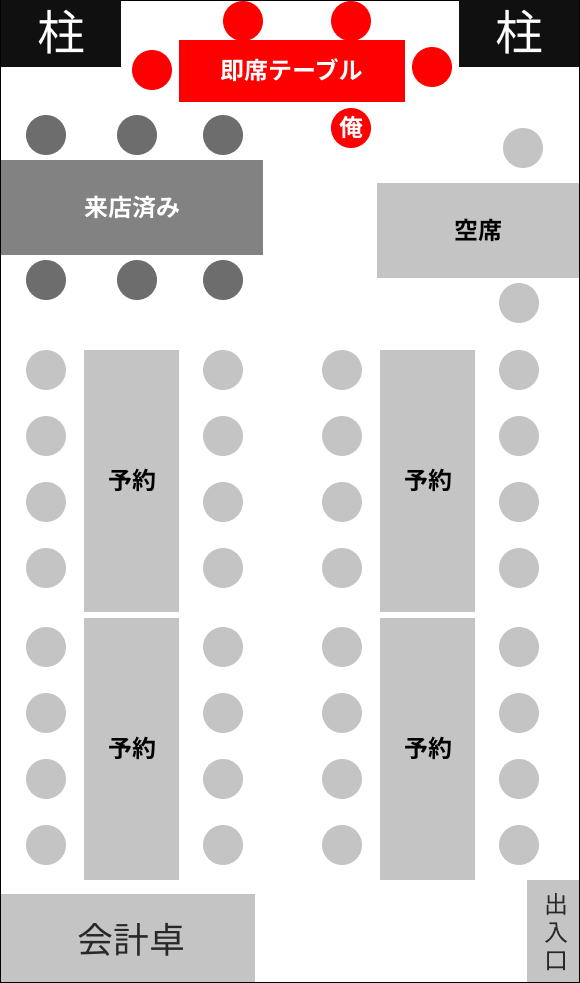

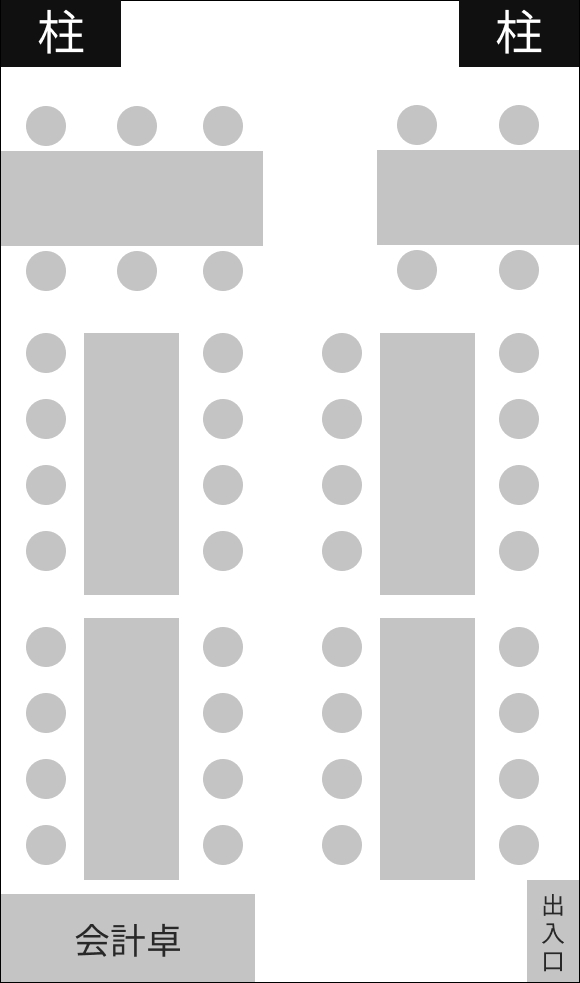

「まずこのようにレイアウトを変更しましょう。これで現状の4割増しの42名の席数は確保できます。次、このレイアウトからわかる通り今月は団体のお客さんを最優先にしていきましょう。最後に、客寄せとして忘年会プラン用の特別クーポンを飲食店のレビューサイトに掲載してください」

黒川は立て続けに様々な要求をしてきた。この申し出に対して木下は声を荒げる。

「黒川さん、ちょっと待ってください。私含め3名で店を回しているんです。今でも満席になったら厨房が大混乱なのにこれ以上席が増えても注文を捌けなくなってしまいます。それにこのレイアウトだと少ない数のお客さんが来た時に逆に居心地が悪くなっちゃいますよ」

そんな木下とは対照的に黒川は朗らかに話す。

「心配性だなぁ、木下さんは。大丈夫ですよ。木下さんはもちろん、ほかのスタッフさんの働きぶりは優秀だ。それに団体客は食よりも大人数で話せる場を求めて来るもんです。多少料理の提供が遅くなったって文句は言わないもんですよ。あと少ない数のお客さんと言いましたが、先ほども言った通り団体客のお客さんを優先して考えてください。少ないお客さんが来てもなるべく奥の狭い席に通しましょう。それでも間に合わなかったら即席テーブルでも用意して奥に詰め込めばいいですよ」

黒川の言い分を要約すると「高い金を落とす客を優先して金額の少ない客はどうでもいい」と言っているように聞こえた。木下は怒りに肩を震わせた。これまでこの店を支えてくれたお客さんは3人組の家族連れやカップルなどいずれも少数のお客様たちだ。そのお客様をないがしろにしろだなんてあんまりだ。しかし、木下は他に打開する術も持たず言い返せる立場でもない。黙って彼の要求を飲むしかなかった。

***

あれから2週間が経った。今日は12月21日。おそらく客入りのピークになる日だ。黒川の策が成功し、団体客の予約が2組入っている。他に5名様での予約も入っているため、普段のレイアウトであれば満席に近い想定だ。厨房の篠原と池田も気合が入る。

会計卓には黒川が立っていた。「忙しいだろうからと会計と案内くらいはやりますよ」と申し出てくれたのだ。団体客は2組とも19時から、5名様は18時半からそれぞれ来客予定だ。既に4名席しか空いていないためそれ以上の人数が来たらお断りしなければならない。

「いらっしゃいませ。何名でしょうか」

18時となり店がオープンすると早速お客さんが入店した。黒川がお客さんを出迎える。見たところ6人組なのでお断りしなければならない。予約は大変うれしいのだが、当日来たお客様にお断りしなければいけないのは大変心苦しいと木下は思う。

「それではこちらへどうぞ」

予想外の出来事が起きた。黒川は6人組のお客様を5名様のためにとってある予約席へ通してしまったのだ。あと30分後には彼らが来てしまうのになぜ通してしまったのだろうか。木下は案内を終え会計卓へ戻ってきた黒川へ詰め寄る。

「黒川さん、なんでさっきのお客さん断らなかったんですか。今の席って5名様用に開けておいたテーブルですよ」

黒川は特に悪びれもせず木下に向かい合った。

「でも、5名よりも6名の方が人数多いでしょ。あそこに5名通しちゃうと1席余ってもったいないですよねぇ。だから5名様には即席テーブル用意して座らせてあげましょう」

木下は唖然とした。そんな理由で2週間も前に予約してくれたお客様を即席の狭いテーブルに座らせて、当日来た6名客を通してしまうのか。ただし既に通してしまったお客様を帰らせるのも失礼だ。もう黒川の言うとおりにするしかない。

木下は厨房に戻り一人考える。きっとこの5名様は狭いテーブルに通されて不愉快な気分になるだろう。もしかしたら二度と来てくれないかもしれない。ただ、それでも食べた料理だけは美味しいと思ってもらおう。

結局その日は団体客の注文を捌けずに厨房は大混乱。今年の中で一番店の評判を落とす日になってしまった。しかし「接客が悪い」「料理の提供が遅い」という評価の中にも必ず「料理の味は美味しかった」と書かれていたことが木下にとっての唯一の救いとなった。

おわり

——————————————–

あんまり良い話にならなかった。やるせない話になっちゃったよ。ただね、こんな話を書いてるうちに感じてたモヤモヤは一切感じなくなった。そんなことよりストーリーを組み立てるってムズイ。もっと目頭熱くなるようなハートウォーミングストーリー作ろうとしたのに、別に感動もしなければ面白いわけでもない中途半端な話になったね。そっちのモヤモヤ感がすごい。今回分かったことはこちら。

なんかモヤモヤしたことがあったら、

ストーリーを考えると

そのストーリーにモヤモヤして

最初のモヤモヤを忘れる

良いお年を。